特別インタビュー⑧山下新壽園の三代目園主 山下 新貴さん

美味しい玉露は無色透明?玉露のうま味にこだわる繊細な舞台裏

日本有数の玉露の産地として知られる京都府京田辺市にある山下新壽園。まるでお出汁のようなうま味を感じ、お茶という概念を変えてしまいそうな玉露を作り、地元でも一目置かれる存在です。山下新壽園三代目園主・山下 新貴(やましたしんき)さんに、うま味の強い玉露が生まれる秘密や、玉露作りへ掛ける想い、その魅力について伺いました。

- はじめに玉露とは何でしょう?

日本茶というと煎茶や番茶などさまざまな種類がありますが、6月から翌年3月までの育て方は基本的に全部同じです。玉露と抹茶の原料である碾茶(てんちゃ)は4月から20日間以上”覆い”を被せます、そこが他の日本茶との違いです。

玉露と碾茶は製茶の仕方が違います。碾茶は揉まずに熱で茶葉を乾燥させていきます。茶葉に熱が加わると火香(ひか)という香りが付くのですが、玉露は揉みながら人肌程度に温めて乾燥していくので火香が付きにくく、茶葉そのものの風味を感じやすいお茶です。

- 他のお茶とは一味も二味も違いそうな玉露、山下さんが思われる魅力は何でしょう?

身体に染みわたるようなうま味です。葉が日光を浴びると、うま味成分であるテアニンが渋味成分のカテキンに変わってしまいます。”覆い”はテアニンを守るため‟被せるのです。

- では4月に”覆い”を被せれば、うま味の強い玉露ができるのでしょうか?

ただ被せれば良いということでもありません。テアニンが十分に作られ、成長しようとしている状態のときに光合成を抑制しなければなりません。よって‟覆い“を被せるタイミングが重要です。

“覆い”の下でゆるやかに成長すると、やわらかい葉になり特有の”覆い香”が生まれます。山下新壽園では一度被せたら終わりではなく、葉の状態を慎重に観察しながら “覆い”の種類や被せる度合いを変え、4~6段階の遮光をしていきます。

うま味成分であるテアニンは透明で、うま味の強い玉露というのは実は色がそんなに濃くないのですよ。

- 山下さんの玉露は透明なのに、うま味も香りも強く驚きました…玉露作りで一番難しいと思われる部分はどこでしょう?

茶摘みをする5月にピークをもっていかなければならないところです。茶樹についてだけでなく、それを取り巻く土や気温、地温など、すべてを理解したうえで判断します。

茶摘みの時期は神経が研ぎ澄まされ、腕に埃が触れるのも気付くほどです。最適な状況で育てたからこそ、出せるうま味や香りがあります。

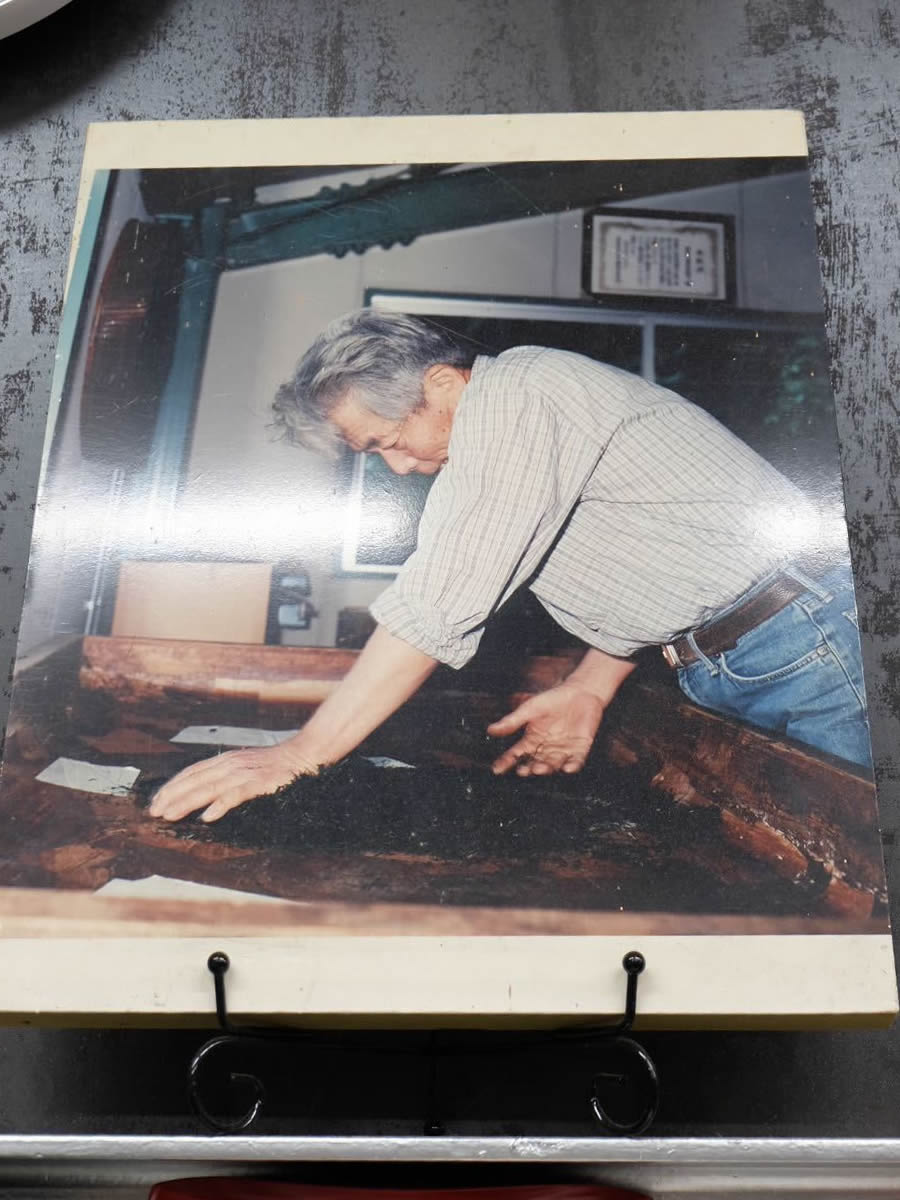

二代目園主・山下壽一(やましたとしかず)さんの写真

- 玉露作りって、ものすごく大変ですね。どのような想いで玉露と向き合っていらっしゃいますか?

祖父(先代)からは「茶園仕事の1日の怠けがマイナス1点につながり製茶の10秒の迷いがマイナス2点につながる」と教えられました。‟覆い“を被せるのも、肥料を撒くのも、明日で良いだろうと怠けると味が大きく変わります。

たとえば80点の茶葉を製茶で100点にすることはできませんし、製茶の途中でしてしまった失敗を、後の工程で挽回できるというものでもありません。

- 製茶も気が抜けませんね、特に気を遣われる工程はどこでしょう?

茶葉を蒸すときと茶葉の中の水分を揉み出し乾燥させるために粗揉機(そじゅうき)を掛ける工程です。蒸すときは最適な設定をしないと青臭さが残ってしまいますし、乾燥させるときは低い温度で揉み出すと、蒸れたときに出来るよくない臭いが残ってしまいます。

玉露の香りを嗅ぎ分けながら迷うことなく動かなければならず、製茶の知識はもちろんですが機械の仕組みもしっかりと理解したうえで、最適な温度や風量に調整していく必要があります。

- 山下さんをはじめ生産者さんたちが真摯に向き合い私たちの手元に届く玉露、美味しく淹れられるコツはありますか?おすすめの飲み方も教えてください。

玉露のうま味をしっかり感じるために、茶葉をたっぷり入れてください。

玉露はいつ飲んでもいいです。うま味成分であるテアニンはリラックス、集中力向上などさまざまな効果がありますので、イライラした時に飲んでほしいですし、カフェインには覚醒させる効果がありますから朝眠たいときに飲んでもいいです。五煎、六煎と飲みながら頭をすっきりさせ「今、何を感じているのか」自分を見つめ直す時間になると思います。

- 玉露って美味しいだけでなく、さまざまな効果があるのですね!最後に、今後目指される方向性やご自身の目標があれば教えてください。

時代に合ったお茶を作るというよりも「日本の玉露」の良さを伝えていきたいです。日本茶は日本の文化だと思っています。紡がれてきた文化を守り、本質を残してこうと思っています。

目指すのは、液体というよりも固体を口に入れたような「こんなお茶、初めてだ」と驚かれるような玉露です。雑味といったノイズは一切なく、強いうま味を感じられるそんな玉露を作り続けていきたいです。

インタビュアーコメント

“覆い”を被せ、うま味を出せるよう人が繊細に手を掛ける玉露。自然が育むのが煎茶、人が育むのが玉露ともいわれ、玉露は生産者の個性が表れやすいのだそうです。一口に京都の玉露といってもさまざまな香り、味わいがあるということ。多種多様な玉露の中から”推しの玉露”を探すというのも、一つの楽しみ方なのかもしれません。