特別インタビュー①「老松四代目当主」太田達さん

世界を魅了する茶人・太田達さんが語る京都の美意識と次世代への想い

京都のみならず、世界を舞台に茶会を催し、多くの著名人も魅了してきた太田達(とおる)さん。

京都の老舗菓子店「老松」の四代目当主であり、茶人、工学博士、大学教授という顔も持つ太田さんが、「きょうとまるごとお茶の博覧会」のアドバイザーに着任しました。 お茶と京菓子を通して見つめる京都文化の魅力、そして次世代への想いを伺いました。

海外への憧れからお茶の世界へ

―もともとお茶に馴染みはありましたか?そして太田さんはどんな少年でしたか?

菓子屋の子だから小さい頃からお茶をやっていたと思われがちですが、案外そうじゃないんですよ。お茶に興味を持ったのは、少年時代に抱いた海外への憧れがきっかけなんです。

1970年の大阪万博。当時13歳だった僕はなんと、75回も行きました(笑)。お目当ては、世界各国のパビリオンでさまざまな国の人と話すこと、そしてたくさんの国の料理を味わうこと。パンフレットがボロボロになるほど、夢中で毎回メモをとった記憶があります。万博は、多様な文化に触れることができ、世界への興味を広げてくれた、僕の原点となる経験ですね。

高校時代には、イギリスの旅行家で作家のイザベラ・バードや、「小泉八雲」の名で知られるイギリスの随筆家ラフカディオ・ハーンの本をたくさん読みました。外国人から見た日本の文化や風土が新鮮で、とても面白く感じました。

―お茶との出逢いは?

高校卒業後は、ラフカディオ・ハーンが教鞭を執った島根大学(旧制松江高等学校)で学生生活を送ってみたいと思い、島根大農学部へ進学しました。

実は、島根も日本が誇るお茶のふるさとの一つ。大学のすぐ隣には、松江藩大名であり江戸時代を代表する茶人・松平不昧(ふまい)ゆかりの茶室「菅田菴」がありました。ちなみに菅田菴は、浴室が付随している全国的にも珍しい茶室なんですよ。

不昧の本もたくさん読みましたね。そこで不昧のお茶の精神に触れ、お茶とは何かを深く考えるようになりました

京都の美意識が生み出した京菓子

―その後、茶人として国内外で独創的な茶会を数えきれないほど催してきた太田さん。世界を舞台に活躍する太田さんから見て、「京都の美意識」ってどんなところが特別だと思いますか?

ところで、世界でおいしいお菓子があるとされる4つの都市をご存知ですか? パリ、ウィーン、香港、そして京都。これらの都市に共通しているのは、狭いエリアの中で文化や伝統の競争があったことです。

例えば、パリ。セーヌ川を挟んで右岸と左岸では、異なる美意識が育まれています。右岸はオペラ座や美術館が集まる華やかで洗練されたエリア。華麗さや上品さ、地位といったものが「美しい」とされ、一方、左岸は学生街のカルチェ・ラタンがあり、昔から文化人が集まるエリア。知的さ、自由な精神、歴史といったものが「美しい」とされています。

京都も同じように御所のある上京と祇園祭に代表される下京のように、異なる美意識のエリアが隣接しています。それぞれお互いに強い誇りを持ちつつ影響しあっていることによって文化が発展したのだと考えています。

―工学博士の顔を持つ太田さんが、茶道や京菓子という伝統文化を科学的に研究することには、どのような想いがあるのでしょうか?

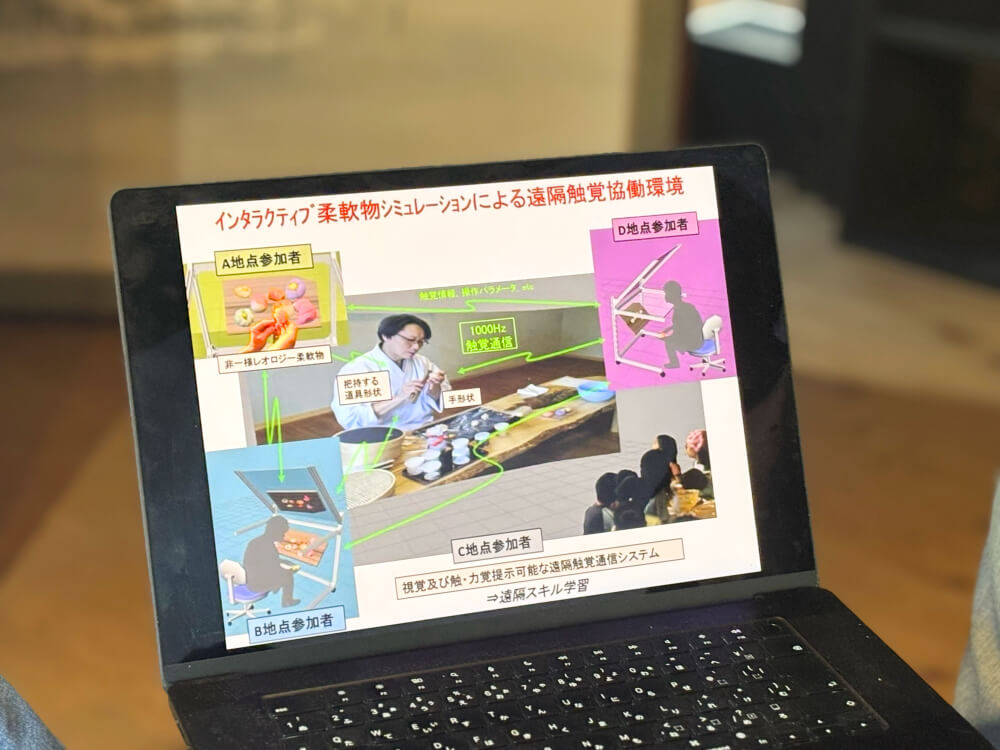

茶道と京菓子、一見異なる世界に見えますが、実は物理と化学で深く繋がっています。茶道の所作は科学的に分析でき、京菓子の製造も材料配合など化学的要素が重要です。僕は、人や物の動きをデジタルデータとして記録する技術「モーションキャプチャー」でこれらを分析しています。

京菓子の製造工程では、熟練職人の動きを分析し効率的な作業方法を開発したり、茶道の各流派の所作を比較したりできます。また、先人が行ったお点前を資料から再現し、未来に残すこともできるんですよ。伝統文化を科学的に分析することで、その魅力をより深く理解し、後世に伝えていくことに貢献したいという想いをもっています。

きょうとまるごとお茶の博覧会を通じて、次世代へ想いを託す

―「きょうとまるごとお茶の博覧会」におけるアドバイザーの太田さんに、お茶と京菓子の未来、次世代へ託す想いをうかがいたいです。

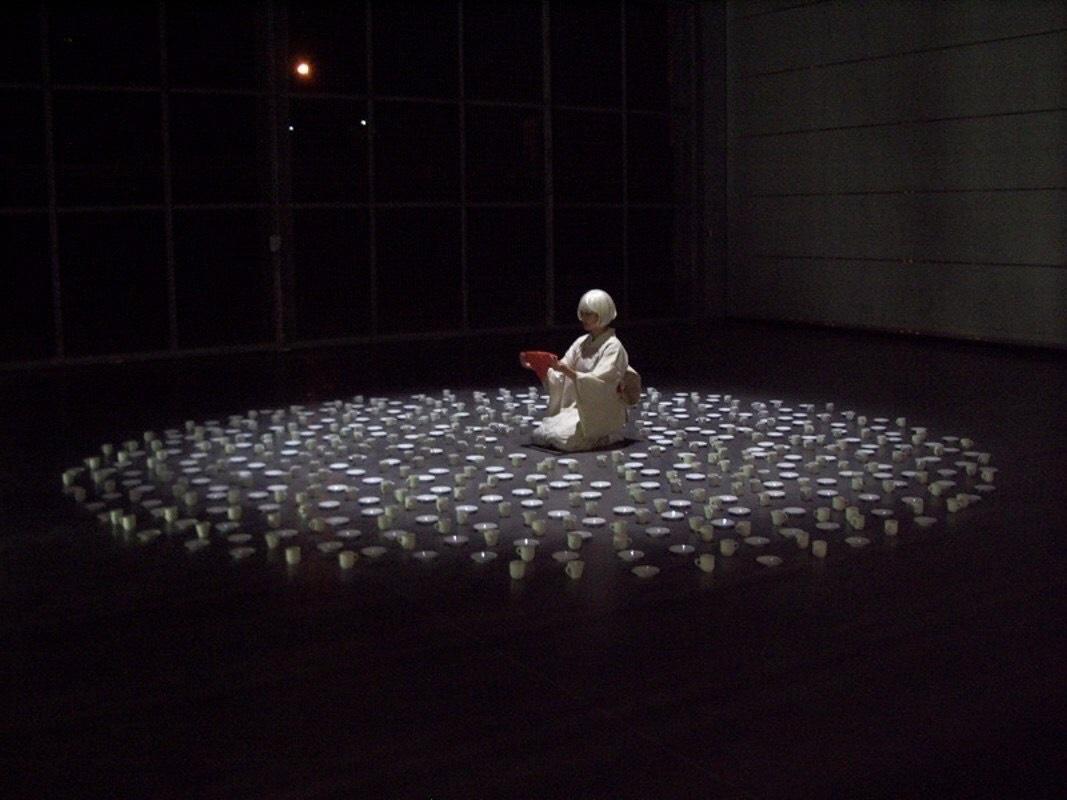

僕にとって、茶会は4時間のドラマであり、一期一会のインスタレーション(展示空間全体を作品とするアート)です。その日のお客様のためだけに、抹茶、菓子、掛け軸、道具、花、着物などを選び、心を込めて精一杯おもてなしをします。

お茶会は、単なるお茶を飲む行為ではなく、さまざまな文化や技術が融合する「ポータルサイト」のようなもの。お茶の世界には、世界中の人と友達になれるチャンスがあり、普段なかなか会えないような面白い人も訪ねてきてくれます。お茶は、若い人たちの世界を広げてくれる素晴らしいツールです。ぜひ若い人には経験してみてほしいですね。

今回の「きょうとまるごとお茶の博覧会」では、未来を担う京都の小中高生たちに、地元の祭や信仰、食文化を探求する機会を提供したいと考えています。そして、その学びを活かして、自分たちでお菓子を考案し、実際に作ってみる。さらには、海外の人たちと茶会を開き、交流する場も設けたいと考えています。

お茶会は、言葉の壁を越えて、人と人とが心を通わせる場所。大切なのは、流暢な会話ではなく、相手を思いやる気持ち。相手に喜んでほしい、楽しんでほしいという気持ちです。

「美しい」とは何か? 自分の目線ではなく、相手の目線で考える。庭を歩くときも、自分を俯瞰的に見て、美しい所作を心がける。相手の喜びを想像し、心を込めておもてなしをする。その気持ちが何よりも大切なのです。

相手を思いやる心、おもてなしの心を身につけることができれば、きっと、あなたにはより豊かな未来が待っているはずです。

―最後に「きょうとまるごとお茶の博覧会」への意気込みをお願いします。

「言われたことの300倍くらいはやってやる!」そんな気持ちで臨んでいます。僕は、これまでにも数えきれないほどの茶会やイベントを行ってきましたが、「成功しよう」なんて、ちっぽけなことは考えていません。 「楽しませたら勝ち!」これが、僕のモットーなので。