特別インタビュー③「茶業研究所」神田真帆さん

800年の歴史を未来へつなぐ、宇治茶の研究機関「茶業研究所」

宇治茶の新たな可能性を追求し、幅広い分野で研究に取り組む「京都府農林水産技術センター 農林センター 茶業研究所」(以下、茶業研究所)。宇治茶の品質向上と茶業の発展を目的に設立され、全国で唯一、新茶シーズンの到来を告げる「萌芽宣言」を行っています。今回は、そんな茶業研究所の神田真帆さんに、近年の取り組みについてお話を伺いました。

宇治茶の伝統と発展を支える最新の研究

―「茶業研究所」とは、どのような施設ですか?

この京都府の茶業研究所は、宇治茶の研究を担う施設として1925年に創設され、今年でちょうど100年目となります。これまでは宇治茶の研究を中心に、茶業経営の後継者育成にも力を入れてきましたが、2018年に建物がリニューアルしたことをきっかけに、宇治茶の魅力を広く情報発信する拠点としての活動も行っています。

―具体的に、どのような研究をしているんでしょうか?

まず挙げるなら、茶園ごとの気温や生育状況の予測ができる「茶生育等予測マッピングシステム」ですね。生産現場において、近年の気象変動で夏の暑さや冬の寒さが極端になり、農家さんの経験則ではタイミングを図るのが難しくなってきました。特に春先の低温はお茶の新芽の大敵で、事前対策が欠かせません。それをサポートするのが、「茶生育等予測マッピングシステム」です。茶園ごとの気温や降水量などの気象データを推定し、春先の凍霜害リスクの高まる日や、お茶の葉の開く時期や摘む時期、害虫の発生時期などをメールで知らせて、対策を促します。

また、お茶の担い手を支援するシステムとして、「てん茶製造アシストツール(通称:宇治茶スキャン)」を開発しました。抹茶の原料となる「てん茶」の製茶作業は熟練の技が必要ですが、これは一朝一夕で身につくものではありません。そこで熟練のクオリティまでは再現できなくても、せめて失敗しないレベルでの再現を可能にし、製茶技術に習熟していない人でも作業を進められるようサポートしています。

―宇治茶の新しい価値の創造につながる研究開発もされているそうですね。

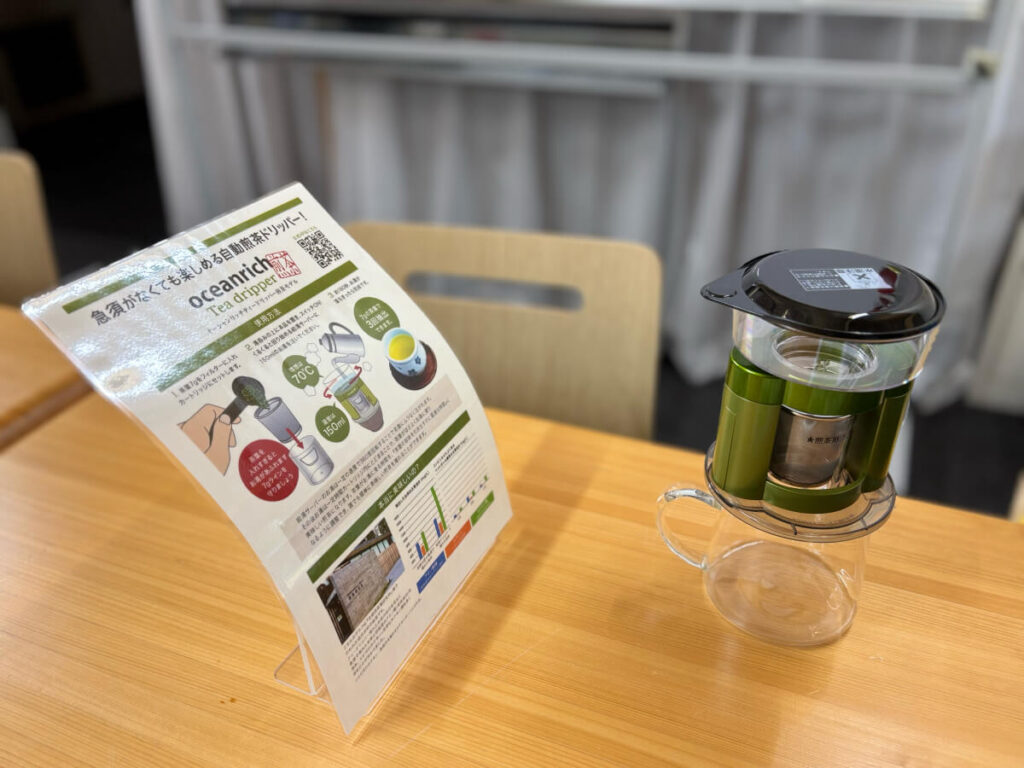

代表的なのは、2022年に商品化された、煎茶用のドリッパーです。宇治茶には健康に良い成分がいくつかありますが、それが多く含まれるようなお茶の淹れ方ができる「オーシャンリッチティードリッパー煎茶モデル」を開発しました。給湯サーバーがくるくる回転して一定の速度でお湯を均等に注ぐことで、お茶の味をムラなく引き出すことができます。誰でも簡単に宇治茶の専門家が急須で淹れたような深い味わい楽しめるんですよ。

茶文化の継承と未来を担う茶業者の育成

―茶業経営の後継者育成については、どのような取り組みをされていますか?

創設当初から行っているのは、「茶業技術研修制度」といって、生産者や流通業者の後継者の方を受け入れて、1年間の技術研修を行うというものです。新しく茶農家をはじめる方を応援する制度としては、2019年に「京都府 宇治茶実践型学舎」を創設しました。2年間、茶農家として必要な研修を実施して、スムーズに茶業経営がスタートできるよう支援しています。

また、後継者に限らず、宇治茶の生産者や流通業者、販売者など、京都府で茶業に関わっていらっしゃる方を対象に、毎年「宇治茶アカデミー」を実施しています。講演やグループワーク、実習などを通して宇治茶への理解を深め、経営力と発信力を高めるとともに、参加者同士の交流や連携を図ることも目的のひとつです。同じお茶を作っている者同士でも、お互いの現状を知る機会ってなかなかないので、横のつながりを持つ場にしていただいています。

―宇治茶の魅力を伝える取り組みとしては、どのようなことをされていますか?

毎年施設公開を行っているほか、団体での見学は事前予約にて随時無料で受け入れています。当所での研究成果の紹介、茶工場や茶園の見学、お茶の審査、茶摘み体験などを通して宇治茶の魅力を体感していただける内容となっています。

また、京都府内の小学生を対象に、夏休みの自由研究プロジェクトを毎年実施しています。施設と茶園の見学に加え、茶園の虫を観察するコースか、お茶の鑑定をするコースが体験できます。鑑定のコースでは、実際に鑑定したお茶の成分分析を行って、色や味が違えば成分も変わってくるということを体験してもらい、自由研究のテーマにしていただいています。

「きょうとまるごとお茶の博覧会」について

―「きょうとまるごとお茶の博覧会」の開催に期待することはなんでしょう?

宇治茶の良さ、中でも煎茶や玉露に代表されるリーフ茶の良さを知っていただきたいですね。今は空前の抹茶ブームですが、リーフ茶は消費が伸び悩んでいるんです。

宇治茶は、旨味がとても豊かで渋みが柔らかく、飲むと口の中で何種類もの味わいが広がるという特徴があります。そして何より、歴史がとても長い。抹茶、煎茶、玉露のいずれも宇治が発祥の地なんですよね。鎌倉時代前期に伝わったと言われていますが、そこからおよそ800年に及ぶ知識や試行錯誤の積み重ねがあって今があります。そんな歴史の中で培ってきた宇治茶の良さを再認識していただければ、うれしいです。