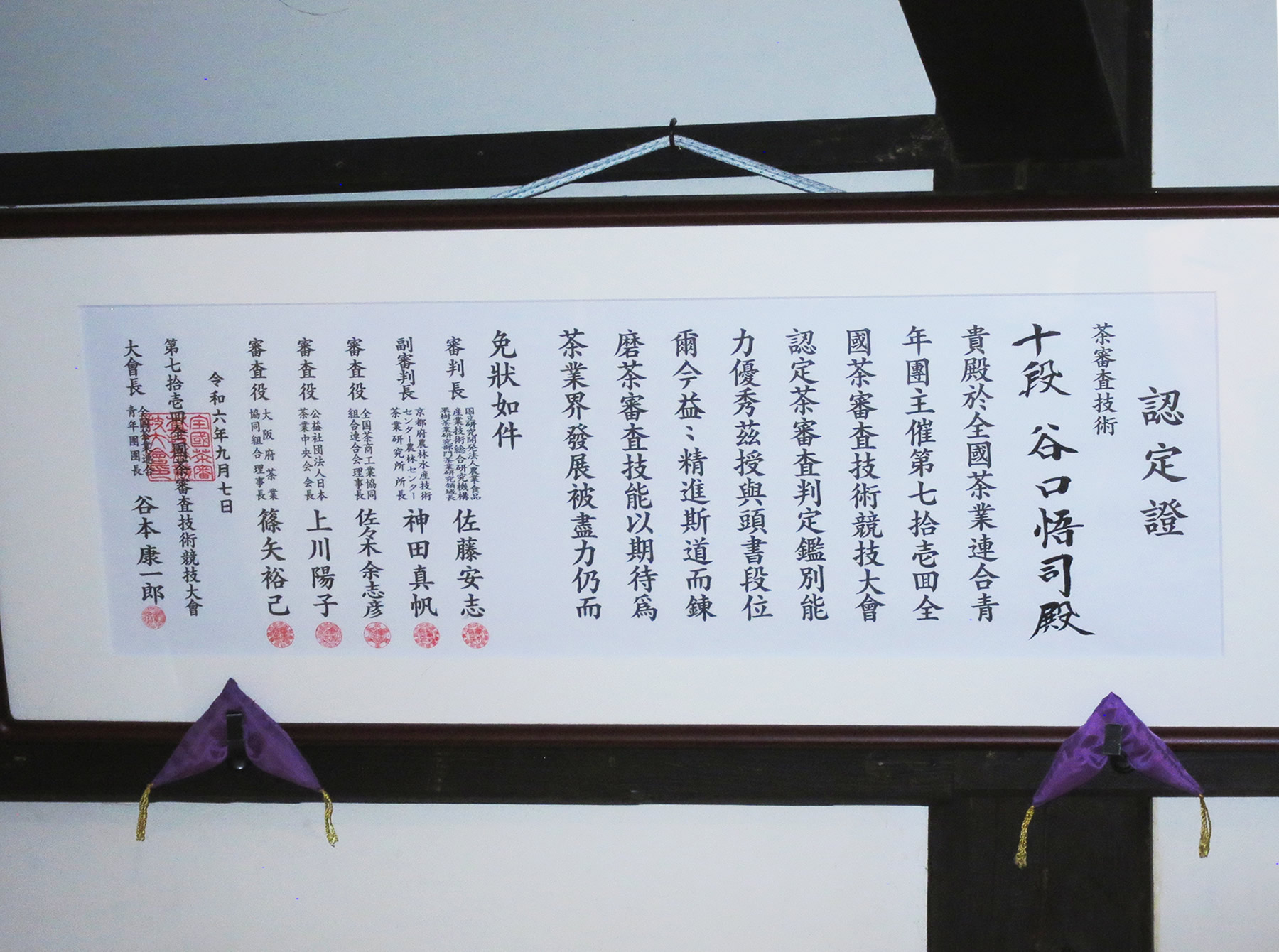

特別インタビュー⑨日本茶専門店「流芳園」八代目園主 谷口悟司さん

茶師十段がたどりついた“良いお茶”の答え

日本でわずか20数人、京都府内で2人という茶師十段に認定された谷口悟司(たにぐちさとし)さん。大学時代に金属芸術を通して“ものづくり”について学んだ後に、実家の茶商・流芳園(りゅうほうえん)の八代目として宇治茶の製造や販売を担っています。

谷口さんによると“良いお茶”をブレンドするには、技術以上に大切なものがあるのだとか。その大切なものや、茶師十段に認定されるまでの道のり、お茶に慣れ親しんでいない方におすすめしたいお茶について、お話を伺いました。

茶師十段への道のり

- はじめに茶師十段とは、どのような称号ですか?

全国茶業連合青年団が主催する全国茶審査競技大会における最高位です。各地の予選会を勝ち抜いた茶師が集まり、4つの競技を行います。その合計得点によって段位と順位が決まり、優勝者には農林水産大臣賞が贈られます。

段位は合格基準に達しているかどうかで決まるので、もし優勝者であっても基準に達していなければ段位は上がりません。過去には合格者なしという年もありました。

- 段位を上げることの厳しさを感じましたが、4つの競技とは具体的にどのような内容なのでしょうか?

大会は前半と後半に分かれていて、それぞれ20点、満点は40点となります。

前半では、乾物(茶葉)を見て一番茶か二番茶か、あるいは三番茶かを特定する“茶期判別”、茶葉を浸出(水に浸して滲み出させること)させ水色(すいしょく)や香りなどから品種を当てる“品種判別”、乾物を見て産地を特定する“産地判別”という3つの競技を行います。

後半では、お茶を飲んでそれぞれの産地や銘柄を当てる“利き茶”が行われます。

- 正確に目利きする力が求められるわけですね。茶師十段に認定されるまでに、大変だったことを教えてください。

私は2011年と2017年に農林水産大臣賞をいただきました。技術や年齢的に良い流れの時に運営サイドの役割を頂戴し、その後コロナ禍となり5年間出場できなかったことは自分の中で大変つらいものでした。全国大会に出られるのは46歳という年齢制限もありますから。

- 実力だけでなくタイミングや巡り合わせも大事ということですね…。チャンスが限られている分、審査会当日は緊張されませんでしたか?

緊張しましたが、私はお茶の香りを嗅ぐと緊張が和らぐ性分であり、本来の力を出すことができたのだと思います。

茶師として働く心の内

- 茶師としてどのような想いをもってお仕事されていますか。

お客さんや茶農家さん、お茶を通して多くの縁にめぐり合わせていただいていることが有難く、長年我々のお茶を頼りにしてくださっているお客さんが「美味しい」とお茶を飲まれる笑顔を想像しながら仕事と向き合っています。

茶師として働くまでは金属芸術と向き合っていたこともあり、もともと“ものづくり”が好きで茶という素材を追いかけていた時期もありました。ところが宇治田原茶業青年会の先輩から誘っていただき一緒に仕事をしたことをきっかけに、人と人との“縁”を大切にしたいと思うようになりました。

- 先輩と一緒にされたというお仕事とは?

先輩と宇治田原茶のティーバッグを共同開発しました。喜んでくれる人のためにコラボレーションするきっかけとなったお茶です。

家族のために家事をこなし、自分の時間がなかなかとれない主婦の方にホッと一息ついてほしいという思いが込められています。忙しくても、自分だけの贅沢として飲んでほしいと思ったのです。

写真右は下岡清富製のさえみどりを使用した玉露、

左は勝谷健士製やぶきたを使用したかぶせ茶を紹介するのれん

- 喜んでくれる人を想像してお茶を作る、という谷口さんの仕事への向き合い方が形づくられたわけですね。地域の先輩といっしょにお茶を作ったという話がありましたが、他の産地にない“宇治茶”ならではの魅力は何でしょう?

人だと思います。京都は、宇治茶の伝統を守り続けるための人材育成プログラムがしっかり存在しているように実感しています。

全国茶審査競技大会への出場者を決める、京都府の審査技術大会は、全国大会より歴史が長く、規模も全国大会と同じくらいです。

先輩方によって「“良いお茶”を作るには」という議論がし尽くされ、ノウハウを守ろうという土壌が完成されているように思います。

茶師十段、谷口悟司が思う“良いお茶”

- 谷口さんにとって“良いお茶”とはどのようなお茶でしょうか?

お茶は時の流れとともに、変わらなければいけないところは変わり、発展してきました。お茶が日本に伝わった時には薬として飲む苦いものでしたが、一般の方が楽しめる澄んだ美味しいお茶が求められ、宇治田原で緑茶が生まれたと聞いています。

私の場合は、日本茶専門店である流芳園に集まってくださる方々の、日常のささやかな一瞬を満たせるお茶が“良いお茶”と考えています。

- 時の流れでお茶も変わらなければならないとありました。最近はペットボトルでお茶を飲まれる方も多いと思います。急須のお茶とペットボトルのお茶、それぞれの違いと魅力を教えてください。

ペットボトルは持ち歩きやすく、水分補給の面で非常に優れており、欠かせません。一方、急須のお茶はやはり美味しいです。

美味しいお茶は人それぞれですが、急須では淹れ方や濃さを調整でき、その日の気分や好みによって味を変えて飲むことができます。そういった意味では、急須は非常に便利で、さらにコスパも良いと思います。お茶が好きな方は、いろいろ飲まれた後、やはり急須で淹れるお茶に戻ってくるのですよ。

- 自分が美味しいと思うお茶を飲むには急須が一番ということですね。ただ、お茶を普段急須で淹れない方にとってはハードルが高いと感じるかもしれません。お茶に慣れ親しんでいない方に、どのようなお茶をお勧めしたいですか?

ティーバッグと水出し茶が良いのではないでしょうか。ティーバッグは短時間で淹れられ、簡単というイメージからも馴染みやすい。水出し茶は、多くの方から美味しいとお声を頂戴していることと、こちらも簡単で失敗が少ないです。普段お茶を淹れる機会が少ない方でも、茶葉を美味しく淹れることができ、また、茶葉の等級間の差を味わいで感じて飲んでいただけると思います。

- 今後、茶師として目指していかれる方向性や、谷口さんご自身の目標があれば教えてください。

茶を通して、ご縁に巡り合っていく、お客さんを想像するということを今後も続けていきたいと思います。茶師十段を頂戴し「おめでとう」と声を掛けていただくことが増え、ご縁に巡り合う機会が加速しています。

“一期一会”の縁を大切に相手との関係を構築しながら、もっともっと自らに何かを課して、その縁を味わっていけるよう精進したいです。

インタビュアーコメント

取材をするまでは“良いお茶”には技術が大切だと思っていましたが、取材をする中で技術はベースとして必要ながらも、茶葉を育む茶農家さんや、お茶を買い求めるお客さんとの縁が“良いお茶”を作る要素なのだと感じました。

大切に育てられ、製茶された茶葉はそれだけでももちろん美味しく味わえますが、他のお茶とブレンドすることで、それぞれの茶葉の良さが引き出され、うま味や甘味が増すそうです。お茶をさらに深く楽しみたいときには、ブレンド茶を味わってみてはいかがでしょうか。