特別インタビュー⑩北野天満宮 禰宜 総務部長 東川楠彦さん、北野文化研究所 室長 松原史さん

豊臣秀吉が開いた“北野大茶湯”は空前絶後の茶会!北野天満宮とお茶の由縁

天正15年(1587)、豊臣秀吉による“北野大茶湯(きたのおおちゃのゆ)”が開かれた北野天満宮。438年の時を経て、再び大茶会が開かれることとなりました。

北野天満宮というと学問の神様をイメージする人が多いかもしれませんが、実はお茶にも深い縁があるのだとか。北野天満宮 禰宜*(ねぎ)/総務部長・東川楠彦(ひがしかわくすひこ)さんと、北野文化研究所 室長・松原史(まつばらふみ)さんに北野天満宮とお茶との深い関係や、きょうとまるごとお茶の博覧会グランドフィナーレとして開催される2025年10月11日(土)~13日(月・祝)開催の「北野大茶会(きたのだいちゃかい)」への想いを伺いました。

*禰宜:宮司を補佐する者

“北野大茶湯(きたのおおちゃのゆ)”は異例づくしの茶会だった!?

豊臣秀吉が開いた北野大茶湯は、どのような行事だったのでしょう?

- 神様の前で茶会を開くことに意味があったのですね。

どうして豊臣秀吉は北野天満宮で茶会を実施したのでしょうか?

京都には他にも茶会を開催できる場所がたくさんあるにも関わらず、この地が選ばれたというのは、やはり豊臣秀吉公は北野天満宮への思い入れが強かったのだと思います。

北野天満宮の御祭神である菅原道真公(以下 菅公)は、学問の神様として有名ですが、文化や芸術などあらゆる道の神様として崇められています。その菅公の前で茶会を開くということに意味があったのではないでしょうか。北野天満宮で開かれたことは偶然ではなく必然だったと思います。

元に描いたとされる「北野大茶湯図」の一部(提供/北野天満宮)

- “北野大茶湯”にまつわる面白いエピソードや逸話はありますか?

“北野大茶湯”はもともと10日間にわたり開催されるはずでしたが、たった1日で終わってしまいました。一揆が起こった、豊臣秀吉公が1日で満足したなど理由は諸説ありますが、本当のところは誰にもわからず、想像が膨らみ面白いところでもあります。

また“北野大茶湯”を想像し画家・浮田一蕙(うきたいっけい)が描いた“北野大茶湯図(きたのおおちゃのゆず)”がありますが、描かれたのは茶会から約250年後です。これほど時が経った後にリバイバルされるとは、まさに伝説のような出来事だったのだろうなと思います。

- 時代を超えて語り継がれる北野大茶湯。お茶のあり方にどのような影響を与えたのでしょうか?

喫茶の文化が広まるきっかけとなりました。当時、お茶は貴族や武士が嗜むもので、庶民にお茶を飲むという習慣は根付いていませんでした。その時代に「その身分の上下、人種を問わず、釜(かま)一つ、釣瓶水差(つるべみずさし)*1、茶碗(ちゃわん)一つ、また茶の無い者は焦(こが)し*2を持参するもよし」と、茶碗を持っていない人でも参加できた茶会の影響は大きかったといえます。

*1 釜に継ぎ足したり、茶碗・茶筅を清めたりするための水を貯めておくための道具・水指のうち、井戸から水を汲み上げる際に使われる釣瓶の形をしたもの。

*2 大麦を煎って石うすでひき、粉にしたもの。砂糖や柑橘の皮を加え、熱湯・水で溶いた状態で食された。

北野天満宮でたどる“北野大茶湯”の面影

- 現在も北野大茶湯に由来する資料や行事は残っていますか?

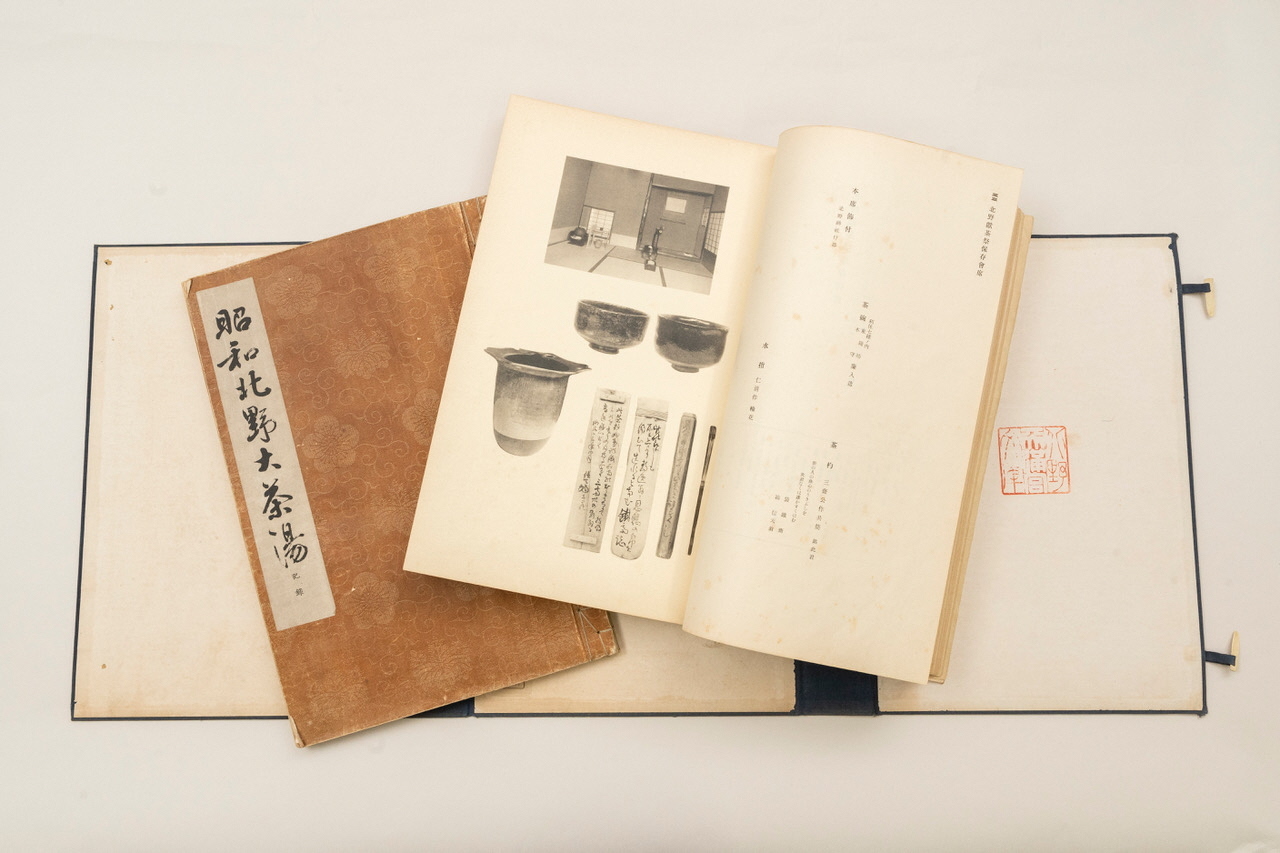

前出の“北野大茶湯図”や『北野大茶湯之記』などが残っており、この度の催し期間中も宝物殿にて展示予定です。また350周年を記念し1936年に催された昭和北野大茶湯の資料も保管されています。こちらは参加者や、当日の配置などを事細かに記録した資料です。

モノより精神が引き継がれてきたという側面も大きく、北野天満宮では毎年11月26日に“御茶壺奉献奉告祭(おちゃつぼほうけんほうこくさい)”と“口切式(くちきりしき)”が、12月1日には“献茶祭”が執り行われます。

“献茶祭(けんちゃさい)”は“北野大茶湯”に由来し、“御茶壺奉献奉告祭”と“口切式”で奉納された碾茶(てんちゃ)で抹茶を点て、在洛の四家元・二宗匠が輪番で御神前にお供えする祭典です。(11月上旬から拝服茶券が頒布され、参拝者が茶席でお茶を楽しむことができます)

お茶に親しむ令和のビッグイベント“北野大茶会”

- 2025年10月11日~13日に“北野大茶会”が開催されます。

参加者には、どのように楽しんでほしいですか?

“北野大茶湯”が開かれた北野天満宮でお茶にまつわる大きなイベントが開かれることは大変意義があると思っています。茶道四家元・二宗匠(表千家・裏千家・武者小路千家・堀内家・久田家・藪内家)や煎茶道各流派(静風流・二條流・方円流)による茶会が開かれる他、お茶を飲んで種類を当てる茶歌舞伎、お茶の製造体験コーナーなど、参道にはお茶にまつわるブースがずらりと並び、老若男女が楽しめる企画が催されます。

お茶はどこでも飲めますが、庭園を眺め四季を感じながら一服するという神社の茶会ならではのひとときを堪能してほしいですね。

北野天満宮が歩む道

- 最後に北野天満宮の今後の展望について、教えてください。先人によって守られてきた伝統をどのように次の世代に繋いでいきたいですか?

核家族化や社会環境が大きく変化し、日本の歴史や文化、伝統を家庭で伝えるというのは難しくなったと思うので、これからは神社がその役割を担いたいと考えています。昔の行事をそのまま復活させるのも良いですが、若い方に興味を持ってもらうためには工夫が必要です。今の技術やツールを使っていきたいと思っています。

神社のイメージとは真逆に思われるかもしれませんが、かつての神社は今より革新的で、北野天満宮の主祭神・菅原道真公が大切にしていた精神とも一致しています。

- 菅原道真公はどのようなことを大切にしてきたのでしょう?

菅公は“和魂漢才の精神”を唱えていました。日本の歴史や文化を重んじつつ外国の文化や技術を受け入れ、理解したうえで取捨選択するという考え方です。

学校では「白紙(894)に戻す遣唐使」と教わるかもしれませんが、菅公は唐の文化を積極的にとりいれた文化人・知識人であり、その時の状況を踏まえ熟慮に熟慮を重ね、遣唐使を止めたのだと思います。

菅公は、グローバルな視点を持ち、先見の明を持った人物でした。北野天満宮は、その精神を引き継いでいきたいと思っています。

広く社会へ発信していくことは大切ですが、その際には当宮の歴史や文化、伝統そして信仰を踏まえて理解し、ご興味を持っていただくことが大切だと考えています。

最近では菅公へ寄せられてきた武道の神としての信仰を顕彰すべく、北野天満宮で所蔵する刀剣と人気ゲーム“刀剣乱舞”のコラボレーション展示を開催しました。この展示をきっかけに若い方が北野天満宮へ興味を持ってくれるようになりました。

今は“推し活”が流行し、かつて豊臣秀吉が“北野大茶湯”を開いた際の考えと同じように、自分の価値観で良いものを推すという考え方が浸透しているように感じます。今後も北野天満宮の歴史や伝統を重んじつつ、新しい技術や考え方を取り入れながら、若い世代へも分かりやすく丁寧に発信し続けたいです。

インタビュアーコメント

新しい考え方や技術を受け入れながら、先人から引き継いだ日本の心を守り続ける北野天満宮。境内には豊臣秀吉が水を汲んだとされる“太閤井戸”をはじめ、“北野大茶湯”の歴史を紡ぐ遺跡が大切に残されており、その地で、400年以上の時が経った今、”北野大茶湯”の精神に根差したお茶のイベントが開かれるという事実に胸が熱くなりました。

令和7年10月に開かれる北野大茶会では、“北野大茶湯”のような、誰もが気軽に参加できる茶会をはじめ、京都の茶文化の豊かさを体験できる様々な催しが行われるとのこととのこと。海外との行き来が盛んになったグローバルな時代ならではの新たな文化が花開く“北野大茶会”。菅原道真公も心を弾ませながら見守ってくれそうです。